Entenda por que o brutalismo e a moda “feia” chocam para se destacar

O brutalismo surgiu no pós-Segunda Guerra Mundial em meio à necessidade urgente de reconstrução das cidades europeias, que precisavam ser reconstruídas com urgência, visando rapidez, economia e durabilidade. O nome vem do francês béton brut (concreto bruto) cunhado pelo arquiteto britânico Alison Smithson, mas popularizado por Le Corbusier. Essa estética defende construções funcionais, acessíveis e sem ornamentação supérflua. É uma arquitetura de concreto exposto, vigas visíveis, texturas rugosas.

O brutalismo ganhou o mundo entre os anos de 50 e 70 em prédios públicos e habitações sociais como o Unité d’Habitation (Marselha), a Universidade de Brasília, o Barbican Centre (Londres) ou os blocos habitacionais do leste europeu. Esses edifícios carregam uma estética dura, pesada, e que com frequência causam rejeição imediata.

- Soft Power: como vender sem parecer óbvio

- Você sabe o que marcas como Guaraná, Crocs e Melissa têm em comum?

- Você acha que faz escolhas sem ser influenciado? Saiba que seu cérebro é guiado por estratégias de neuromarketing

Ao longo das décadas, o brutalismo oscilou entre amor e ódio. Foi acusado de feiura, de autoritarismo visual, e por vezes associado a governos opressores ou burocracias desumanas. Mas também foi reabilitado como marco de sinceridade estética, especialmente em tempos de cansaço com a arquitetura pasteurizada e o design genérico.

O brutalismo na moda

A estética brutalista migrou da arquitetura para a moda não por acaso, mas por afinidade conceitual. Ambas compartilham um olhar anticomercial, antipolido e muitas vezes antiestético. Essa transição começou a se tornar visível a partir dos anos 1990, com nomes como Martin Margiela à frente do movimento.

Margiela, designer belga e ex-aluno da prestigiada escola de moda da Antuérpia, fundou sua maison em 1988 e rapidamente se tornou um dos nomes mais influentes da moda contemporânea. As peças dele eram repletas de costuras tortas, etiquetas à mostra e formas inacabadas.

A partir dos anos 2010, a estética brutalista encontrou solo fértil no discurso anti-fashion de Demna Gvasalia, que levou o conceito à Balenciaga: moletons gigantes, ombreiras monumentais, crocs com plataforma, looks que parecem montagens mal-humoradas de um mundo distópico.

Mas o brutalismo na moda também se manifesta no comportamento. O “ugly chic” — ou “moda feia” — ganhou espaço como resistência estética. Ele aparece na popularização de peças desconfortáveis aos olhos (birkenstocks, dad sneakers, cores que brigam entre si), mas que geram pertencimento a um novo código visual que rejeita o ideal do belo como sinônimo de valor.

O feio como escolha estética

A feiura sempre existiu no campo da estética, mas nem sempre foi compreendida como linguagem. No texto Ensaio sobre o Feio, Felipe Goes parte do pensamento do filósofo Umberto Eco para explicar que o feio pode ser forma legítima de expressão, principalmente quando carrega tensão, estranhamento e intensidade. Diferente do belo, que tende a harmonizar, o feio é disruptivo por natureza.

Na moda, o feio se tornou linguagem quando começou a propor algo que não era aspiracional, mas experiencial. Você não quer necessariamente “ser” aquele look, mas reconhece que ele existe como crítica. Isso ficou claro nos anos 2010 com o avanço do “normcore”, do “anti-glam” e da estética do desencaixe com looks que desafiam a lógica do corpo ideal, da combinação perfeita ou do luxo óbvio.

O feio se torna uma nova forma de pertencimento, que valoriza o que antes era ocultado: rugas, formas incomuns, peças desalinhadas, sobreposições inesperadas. Nesse cenário, o brutalismo é política visual.

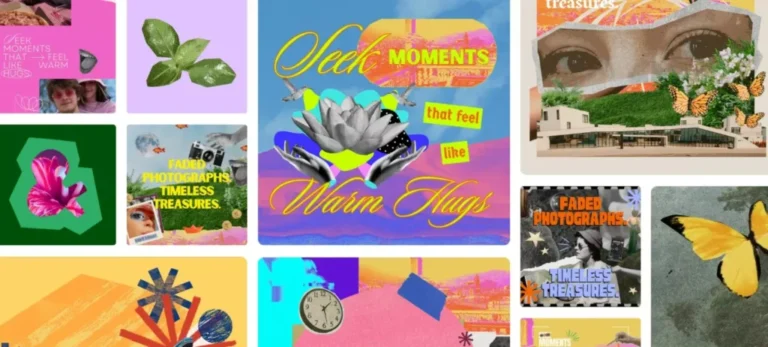

O brutalismo invade o design gráfico e digital

Se o brutalismo nasceu no concreto e migrou para a passarela, ele também encontrou solo fértil no design gráfico e, principalmente, no web design. A estética que uma vez foi rejeitada por parecer “desagradável” começou a ser usada justamente por seu poder de causar impacto imediato. Em tempos de interfaces limpas, minimalistas e previsíveis, o brutalismo gráfico se coloca como antídoto à mesmice.

No design gráfico, o brutalismo aparece desde os anos 1980 em cartazes underground, capas de discos punk e publicações independentes. Mas foi com o avanço da internet que ele realmente se radicalizou. O chamado brutalismo web ganhou forma com sites que parecem “quebrados”: grids desalinhados, fontes gigantes, paletas gritantes, ausência de hierarquia tradicional e estruturas que propositalmente ignoravam a boa prática de navegação.

O brutalismo digital é uma recusa ao excesso de padronização que domina o design atual. Muitos sites se tornaram tão otimizados para agradar que acabaram perdendo identidade. O brutalismo surge como choque: ao ser mal-acabado, ele chama atenção. Exemplo? A primeira versão do site da Balenciaga em 2018, que parecia um rascunho de Word mal formatado. Outros exemplos incluem o site brutalista do artista Jared Gradinger, o coletivo 111, e projetos brasileiros como os do estúdio Nina de Le Colle.

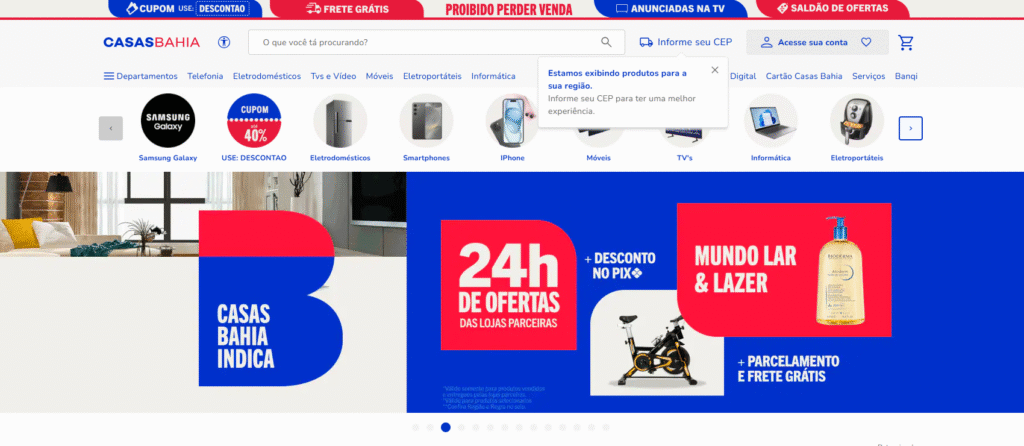

O brutalismo visual como ferramenta popular

Muitas marcas brasileiras utilizam uma linguagem visual direta, simples e propositalmente rudimentar em suas comunicações, principalmente nas peças promocionais de liquidação e ofertas. Um exemplo claro disso são as Casas Bahia e outros varejos populares, cujas peças gráficas focam em preço, cor e produto, com tipografia forte, cores vibrantes e um visual pouco sofisticado, mas extremamente eficaz para atrair atenção rápida do consumidor.

Outro exemplo é o AliExpress, que durante anos apostou em um design visualmente caótico com banners piscando, cores saturadas e tipografias gritantes. Para o público ocidental, esses detalhes podem parecer erros, mas para o público chinês, é funcional. Segundo Zhe Liu, da Universidade de Tsinghua, a estética digital chinesa valoriza densidade de informação, estímulo simultâneo e liberdade de navegação. Em 2020, o AliExpress anunciou que adaptaria suas interfaces ao gosto europeu, revelando que o layout anterior era intencional.

Conteúdo amador como linguagem dominante

Atualmente, não são apenas as marcas que exploram o visual brutalista — influenciadores também adotam uma estética amadora como recurso propositivo. Vídeos gravados com a câmera frontal, iluminação caseira, cortes “tortos” e até gaguejos mantidos de propósito são estratégias visuais muito bem pensadas.

Esse estilo, que parece descuidado, funciona porque rompe com a perfeição padronizada dos feeds. O público enxerga ali algo mais parecido com si mesmo, o que aproxima, humaniza e cria uma conexão real.

Vídeos sem edição sofisticada, com áudio ambiente e erros aparentes criam a sensação de espontaneidade. Quando marcas adotam esse estilo em bastidores, storytelling ou em demonstrações de produto improvisadas, o conteúdo parece mais honesto e menos fabricado.

Além disso, essa abordagem permite que as marcas se movam com velocidade, publicando com agilidade e flexibilidade, sem a rigidez do processo tradicional de produção, reforçando a ideia de publicação em tempo real.

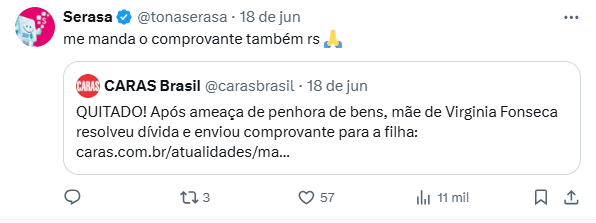

O meme como linguagem visual

A força do meme está na comunicação direta, divertida e instantaneamente identificável. Quando marcas incorporam memes em posts e campanhas, adotam uma estética não refinada que flerta com a cultura pop. Esse uso do meme aproxima a marca do cotidiano cultural do público. E, apesar de parecer amador, é uma ferramenta poderosa para criar engajamento e viralizar.

Brutalismo ainda funciona?

Em tempos de TikTok, IA generativa e interfaces cada vez mais polidas, a pergunta é inevitável: brutalismo ainda funciona?

A resposta é: depende. O brutalismo não é um recurso visual para agradar, nem uma solução universal para marcas que querem parecer “criativas”. No design contemporâneo, ele funciona quando está a serviço de um posicionamento claro, de uma identidade que quer provocar e ser notada, mesmo à custa do desconforto.

Em um mercado digital tomado por layouts modulares, sites genéricos, identidades “clean” que parecem saídas do mesmo template, o brutalismo oferece uma ruptura. Ele desafia o olhar treinado para o equilíbrio e propõe o ruído como assinatura. Ou seja: ele funciona para quem não precisa ser acessível, mas quer ser memorável.